Etiquetas

Carta de Rodolfo Walsh a la junta militar, compromiso, Democracia, Discurso Liliana Heker 48ª Feria Internacional del libro de Buenos Aires, Educación, escritora, FILBA, hambre, intelectual, lectores, leer, Libertad, libro, Liliana Heker, Mujer, Pensamiento crítico, Rodolfo Walsh, Semejante, Solidaridad, universidad pública siempre, valentía

Quiero celebrar de manera muy especial esta Feria y, en particular, al objeto impar que la convoca: el libro. En cierto modo, siento algo similar a lo que, medio siglo atrás, experimenté en mi primera feria. Y no se preocupen por hacer cuentas: tengo muy claro que esta, tal como se la conoce nacional e internacionalmente, es la Feria del Libro Número 48. Pero les cuento a quienes no lo vivieron que hubo ensayos anteriores – lo investigué hace poco para apuntalar mi recuerdo—, ferias más o menos callejeras organizadas por la Sociedad Argentina de Escritores. Esa de hace medio siglo fue para mi historia personal una Feria del Libro con todas las de la ley y la viví con una intensidad irrepetible. Me recuerdo, radiante de felicidad, recorriendo los stands junto a mucha gente que parecía tan entusiasmada como yo, y vendiendo números atrasados de El escarabajo de oro en un pequeño puesto de editores independientes que nos habían cedido un espacio, y hasta firmando a una lectora desconocida un ejemplar de mi libro Acuario, publicado gracias a ese emprendimiento cultural extraordinario que fue el Centro Editor de América Latina, arrasado pocos años después por la dictadura cívico-militar. Esa Feria fue singular para mí porque fue la primera. Y siento que esta también lo es, aunque por otros motivos.

Presumo que muchos de ustedes se estarán preguntando algo similar a lo que, durante los últimos tres meses, me estuve preguntando yo: ¿tiene sentido celebrar esta nueva emisión de la Feria del Libro en un país en el que día a día crecen la pobreza y la indigencia, hay millares de despidos sin fundamento, la salud y la educación pública están en emergencia, la obra pública fue cancelada, nuestras universidades son desfinanciadas al punto de correr el riesgo de cerrar sus puertas, la investigación científica y tecnológica y el ejercicio de la ciencia y la tecnología están siendo devastados, toda institución o medio que favorece el desarrollo y la difusión de la cultura ha sido desvirtuado o borrado, se entregan nuestras riquezas naturales y el Estado parece ausente aun en caso de epidemia? Confieso que más de una vez una noticia de último momento hizo tambalear este texto mío aun antes de que empezara a darle forma. Y sin embargo acá estoy, celebrando, como hace medio siglo en mi primera Feria, el estar rodeada de libros y de una concurrencia que, sospecho, en buena medida viene acá porque anda buscando algo preciso o tal vez difuso que espera encontrar en un libro.

Ahí está el punto: creo que el libro adquiere una significación muy especial en estos momentos. Por la inagotable diversidad de posibilidades que implica, y por ser el exponente de un amplísimo registro del conocimiento y del arte, me parece atinado instalarlo como un justo representante de todo lo que hoy es atacado en el campo de la cultura. Reivindicarlo entonces se me hace una cuestión imperiosa. Y no como autora, aunque la escritura sea el trabajo que amo: no es ese trabajo mío y privado el que corre riesgo. Aun durante la dictadura, dentro del pequeño ámbito de libertad de las cuatro paredes de mi pieza seguí escribiendo y ese trabajo y nuestra revista me sostuvieron en esa época de brutalidad inédita. Y estoy convencida de que, quienes nos dedicamos al trabajo creador, seguiremos encontrando también ahora nuevas motivaciones y nuevas formas de expresarnos y de estar presentes. Teatro Abierto fue una presencia muy fuerte durante la dictadura, y el Teatro Comunitario, una expresión luminosa en la crisis del 2001; no vamos a resignarnos al silencio, de eso no me cabe duda. Pero lo que quiero reivindicar hoy es una actividad aún más hermosa y democrática que la creación: quiero reivindicar la lectura.

En primer lugar, la lectura de ficciones, esa aventura maravillosa que algunos tuvimos la fortuna de experimentar desde chicos; la posibilidad de que se nos amplíe infinitamente el campo de nuestra experiencia, de que mundos desconocidos, o aun puramente imaginados o soñados o temidos se abran ante nosotros; de que todo sentimiento humano, por elevado o miserable que sea, -el heroísmo, el crimen, la demencia, la belleza, el dolor, la pérdida, el disparate, el absurdo, el miedo, el horror, la muerte-, se nos revelen en crudo de tal modo que nos ayudan a conocer a otros y a conocernos, a conmovernos con el dolor ajeno, a indignarnos con la injusticia y a apreciar hasta límites inesperados la belleza; a entablar, en suma, ese diálogo privado con un poema, con un cuento, con una novela, que nos permite interpretar e interpelar al texto, ambiguo e inagotable por su propia naturaleza, e ir descubriéndole sus distintas capas de significación. Y hago extensiva esta lectura múltiple a quien asiste a la puesta de una obra de teatro y a la exhibición de una obra cinematográfica, y también a quien observa una obra pictórica o una escultura o una fotografía artística. La obra de arte, en suma, nos convierte en espectadores-lectores agudos. Nos enseña y nos conmina a leer, no solo cada obra en sí; a leer cualquier dato de la realidad, por encubierto o indeseado que ese dato sea.

Y cuando hablo de leer no aludo solo a la creación ficcional o artística. El acto de leer permite un diálogo libre y personal con cada cuestión en la que un lector elige sumergirse. Me refiero a la ciencia, a la filosofía, a la historia, a las religiones, al análisis político o económico o jurídico, al humor, a la mitología, al testimonio, a la biografía. Por eso, al referirme al libro estoy aludiendo a todo el amplio arco de la cultura. Y, en particular, a una condición asociada a la lectura, e irreemplazable: saber leer.

No me refiero a “saber leer” en su significación primaria. Aunque también, ya que descifrar letras y palabras, estar alfabetizado, es la base sin la cual no se puede hablar de democracia plena. Hace muy poco, cuando se conmemoraron los cuarenta años de democracia, me pidieron una opinión al respecto. Escribí entonces: “Democracia plena, según lo entiendo, implica un pueblo soberano. Pero para que un pueblo sea realmente soberano tiene que estar en condiciones de elegir libremente, no solo a sus gobernantes, también su destino. Y para que cada uno pueda elegir su propio destino se necesita, ante todo, igualdad de oportunidades. Que cada habitante del país haya recibido y reciba una alimentación completa y nutritiva, que pueda acceder a una excelente educación en todos los niveles, que su salud esté protegida, que pueda conseguir un trabajo que cubra sus necesidades, que tenga una vivienda decente. ¿Hemos alcanzado en los últimos cuarenta años esa meta mínima? Basta mirar un poco a nuestro alrededor para saber que no. Hay mucha miseria en nuestro país, y eso implica que parte del pueblo no es soberano, que no actúa por elección sino por desesperación”.

Creo que en esa meta mínima que señalé reside la condición imprescindible para que una persona sepa leer en el sentido amplio al que me referí hace un momento. No se trataría solo de interpretar un texto y extraer de él un conocimiento nuevo o alguna capa profunda de su significación. También de tener la capacidad de leer señales, descifrar gestos, desentrañar intenciones no evidentes, investigar datos; quien sabe leer es capaz de interpretar la realidad más allá de su apariencia más visible, o de la figura que le quieren imponer, o aun de la imagen que él mismo querría que tuviera.

Y acá voy acercándome a una cuestión que me importa indagar: por qué esta intención manifiesta, por parte del gobierno, de menoscabar o suprimir toda institución o medio de comunicación que favorezca o divulgue el conocimiento, el desarrollo científico, la creación artística y la formación universitaria. Un intento de explicación que circuló cuando empezó a conocerse parte de estas medidas fue que habrían sido propuestas como una forma de distracción; para que pasaran a segundo plano otras medidas más pesadas, como podría ser la venta de nuestras riquezas naturales y empresas estatales, o la destrucción de la industria nacional y de las pymes en favor de los grandes monopolios. Sin duda una explicación tan ingenua solo podía estar provocada por la perplejidad inicial. O tal vez fue una manera de eludir toda asociación con la frase tan temible que se le atribuye a Joseph Goebbels: “Cuando escucho la palabra ‘cultura’ desenfundo la pistola”.

En cuanto al argumento que se utilizó desde distintas áreas del gobierno de que estas instituciones y medios culturales se llevaban los recursos que deberían estar destinados a los niños hambrientos, me pareció por lo menos sospechoso. Por dos motivos. El primero: con solo explorar mínimamente el modo en que se financia buena parte de estas instituciones se podría advertir que eliminarlas no va siquiera a atenuar el problema del hambre. El segundo porque, de acuerdo a las políticas que se están llevando a cabo, el hambre en sectores cada vez amplios de nuestra sociedad no parece ser una cuestión de interés para el gobierno. El haber dejado de enviar recursos para los comedores comunitarios resulta una prueba bastante nítida, aunque no es la única. A propósito: vi la interminable cola que se formó para acceder a una ración de alimentos al día siguiente de que se anunciara, de manera algo demencial, que cada necesitado debería solicitar por las suyas su ración al Ministerio de Capital Humano. Veinte cuadras tenía la cola, supe después. Y también supe que nunca se atendió a nadie. Antes de que llegara a destino el primer solicitante de la fila, la ventanilla se cerró y a otra cosa mariposa. Semejante crueldad es difícil de concebir, pero ocurrió. Y yo me pregunté: ¿cómo se puede no reaccionar ante una falta tan evidente del más mínimo respeto por un semejante? Y entendí dos cosas: Una: para la funcionaria o funcionario que ordenó cerrar la ventanilla, los que estaban haciendo esa cola no eran sus semejantes. Otra: resistirse a ver la realidad como es puede ser una salida cuando no se ve otra salida. Los que inútilmente estuvieron haciendo cola se negaban, al menos en ese momento, a ver lo que realmente acababa de pasarles.

De lo que podría desprenderse algo como esto: que los argentinos no analicemos los mensajes, que no sepamos leer, puede ser a nivel gubernamental un buen modo de evitarse problemas. Y sugiere una explicación probable para el ataque que se viene haciendo a toda institución o medio que favorezca el aprendizaje, el conocimiento, la reflexión, y la actividad cultural en general. El objetivo de ese ataque, conjeturé, sería reducir al máximo el número de los que saben leer: apocar, diríamos, al adversario potencial.

Y ya que utilicé un verbo tan borgeano como “conjeturar” voy a recurrir a Borges para tratar de explicarme. En su asombrosa y desopilante nota “El arte de injuriar” reproduce este episodio citado por de Quincey: “A un caballero, en una discusión teológica o literaria, le arrojaron en la cara un vaso de vino. El agredido no se inmutó y dijo al ofensor: ‘Esto, señor, es una digresión, espero su argumento’”. Saber leer, creo, es advertir que, pese a lo extravagante del impacto, un vaso de vino en la cara carece de argumento. Y, para el estilo de comunicación que viene eligiendo el gobierno, implica una posibilidad riesgosa: que se advierta la falta o la falla de los argumentos. Si cada argentino tuviera la capacidad de saber leer –si contara con los elementos para adquirirla- ¿qué pasaría con los pronunciamientos o exabruptos que se suelen lanzar? ¿Estarían en riesgo de perder su eficacia?

Como anticipo pongo un ejemplo: las dos promesas de un bienestar inefable que nos va a compensar de lo mal que lo estamos pasando en la actualidad. La primera: dentro de treinta y cinco años este va a ser un país poderoso; la segunda: Argentina va a volver a ser ese gran país que fue a comienzos del siglo veinte. En cuanto a la primera promesa, el aparente rigor científico que confiere una cifra tan exacta lleva a preguntarse: ¿dónde están los estudios que explican por qué vamos a alcanzar ese estado de bienestar exactamente dentro de treinta y cinco años? Dejando de lado que como consuelo es un poco pobre ya que buena parte de los beneficiarios vamos a estar muertos: de vejez, de hambre, o por falta de medicamentos, lo de los treinta y cinco años me trae a la memoria una expresión que se usaba cuando yo era chica: el año verde. Cuando alguien trataba de acallar algún reclamo nuestro prometiéndonos que lo deseado iba a ocurrir, pero en un futuro que veíamos altamente improbable, decíamos: Sí, esto va a pasar el año verde.

En cuanto a la segunda promesa: llegar a ser tan prósperos como un siglo y pico atrás, dejando de lado que, ya de por sí, un retroceso histórico de más de un siglo parece un poco dudoso como ideal, me gustaría saber si quienes se dejaron seducir por esa promesa de prosperidad se preguntaron cómo era realmente el país a comienzos del siglo veinte. ¿Tienen alguna idea de que en esa época había un grupo minoritario al que la sabiduría popular denominó “los de la vaca atada” porque viajaban habitualmente a Europa, y con su propia vaca para que, a sus niños, en el barco, no les faltara la saludable leche nacional, mientras que, en general, el pueblo se moría de hambre? Creo de verdad que quienes promocionan esa meta de retroceder al año 1900 no mienten cuando dicen que ese es el país al que aspiran, pero fuera de estos nuevos representantes de la vaca atada, ¿serán muchos los que quieren vivir según ese modelo? ¿O simplemente no creyeron necesario, o no tuvieron los recursos, para indagar en su significado?

Es razonable suponer que sería la confianza en que, por razones diversas, un buen número de argentinos no analiza los mensajes lo que le permite al gobierno largar al ruedo cifras inverificables: una hipotética futura inflación del 15.000 por ciento, pongamos por caso, que no se explica cómo ni cuándo se habría alcanzado pero que –se nos comunica con alegría—no vamos a alcanzar gracias a un plan económico exitoso: celebremos. “La gente está contenta”, le escuché decir al ministro de economía y me pregunté: ¿de qué gente está hablando? ¿Con qué elementos construyó una generalización tan categórica? ¿Caminó alguna vez por la calle?, ¿vio a los que duermen en las veredas?, ¿trató al menos de imaginarse la desesperación de alguien que va a un comedor comunitario para calmar su hambre y ni siquiera allá encuentra comida? ¿Habló con alguno de los que, sin justificación, acaba de ser despedido? ¿O simplemente la frase le pareció simpática y la largó sin mucho problema? Debo decir que en algunos casos la irresponsabilidad verbal es tan desembozada que más bien se parece a un chiste: es el caso del vocero presidencial cuando aclaró que no era cierto que a los jubilados un aumento prometido se les iba a pagar en dos cuotas; no: simplemente se lo haría “en dos momentos distintos”.

Si a esta pequeña antología de sinsentidos se le suman ciertos exabruptos al estilo de “El Estado es una organización criminal” o “La justicia social es un concepto aberrante”, se podrá sospechar que muy difícilmente el discurso –o no-discurso— oficial resistiría una lectura mínimamente atenta. En cuanto a la crueldad manifiesta que puede advertirse, por ejemplo, en la explicación de la canciller: ya que los jubilados se van a morir, qué sentido tendría darles préstamos; o en el razonamiento de un diputado: si un padre necesita a su hijo en el taller, es libre de no mandarlo a la escuela; pienso que para entender lo inhumano de estas “propuestas” basta con una mínima sensibilidad ante el sufrimiento, la injusticia y la impiedad.

¿Cómo protegerse de cuestionamientos que parecen casi inevitables? Un camino sería cercenar las posibilidades de acceso a una lectura analítica o sensible de la realidad y, si fuera factible, a la lectura en general. No conocer la historia, no tener elementos para cotejar el contexto actual con otros contextos o para delinear un futuro deseado. Una “sorpresa” del doctor Martín Menem ilustra con bastante nitidez esta intención. Después de la manifestación multitudinaria del 24 de marzo dijo con cierta alarma que no se explicaba el motivo por el cual habían asistido jóvenes de dieciocho años a esa manifestación ¿Cómo?, parece expresar con su perplejidad, ¿así que hay jóvenes enterados de que ese día hubo un golpe cívico-militar que instauró un régimen que asesinó, torturó, hizo desaparecer a 30000 personas entre quienes había viejos, adolescentes, monjas, curas, y que además robó bebes recién nacidos?

Y al parecer no solo están enterados, doctor Menem; hasta dio la impresión de que les importan esos crímenes, que tienen la capacidad de entenderlos en carne propia, que saben que hubo mujeres heroicas que hicieron historia luchando por la aparición de sus hijos desaparecidos y de sus nietos robados y que hoy siguen luchando; esos adolescentes deben alguna información sobre nuestra historia reciente porque vivaron a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo y se manifestaron con tanta emoción y con tanto compromiso como todos los otros millares de personas de todas las edades que estábamos allí. Algo está fallando en el programa, sin duda: pese al empeño gubernamental no se ha podido conseguir, hasta el momento, una nueva y completa generación de ignorantes.

Según se desprende de la perplejidad del doctor Menem, ese parecería el propósito que se está buscando. Porque si no, ¿de qué se asombraría? ¿No fueron jóvenes los que hicieron la reforma universitaria de 1918? ¿No fueron estudiantes secundarios y universitarios quienes defendieron en 1958 la ley de enseñanza laica, gratuita y obligatoria? Los jóvenes en nuestro país siempre estuvieron a la vanguardia en las luchas. Y no pretendo dar un único signo a esas luchas. Fueron jóvenes universitarios quienes se opusieron al general Perón durante su primer gobierno y también fueron jóvenes, universitarios o no, quienes lucharon por que volviera años después. Fueron jóvenes universitarios, junto con los obreros, los que protagonizaron el Cordobazo en 1968, y dieron el gran puntapié inicial para acabar con la dictadura militar iniciada en el 66. Desde distintas posiciones, encararon una lucha y parecían saber por qué estaban luchando.

Ahora, lo que en apariencia se busca es que los jóvenes, y los no tan jóvenes, carezcan de la oportunidad de acceder a la historia y de los recursos para actual en busca de un destino elegido, que sean incapaces incluso de desentrañar qué destino están construyendo otros para ellos. Lo que se intenta, en suma, desfinanciando las universidades, desprestigiando el trabajo docente, cancelando un programa que auspiciosamente se llamaba “leer aprendiendo” y estaba destinado a los chicos de las escuelas, cerrando centros de investigación de enorme prestigio (y podría seguir con un largo y doloroso etcétera) lo que se intenta, decía, es negarles a estos jóvenes, negarnos a los argentinos, la libertad de elegir. Que estemos desinformados, que nos adormezcamos bajo el arrullo de invectivas, anuncios inconsistentes, insultos a mansalva y “verdades sagradas” que no admiten réplica.

No es descabellado conjeturar que la ignorancia puede tener un considerable peso estratégico. Mirando a mi alrededor y animándome, yo sí, a ver lo que no me gusta ver, debo admitir que no parece un objetivo inalcanzable de conseguir que muchos desesperados no entiendan -necesiten no entender- que debajo de tanto exabrupto tal vez haya propósitos que van en contra de sus intereses. Y, sobre todo, advertir que unos cuantos no desesperados se sienten cómodos entre tanto grito, tanto insulto y tanta teoría express, al punto de que no miden o no les importan las consecuencias.

Sin embargo, me animo a arriesgar que, como objetivo, esto de “ignorancia para todos” no va a llegar muy lejos. Ante todo, porque en momentos difíciles como el actual termina imponiéndose una lectura irrefutable de la realidad que no necesita de estudios previos: es la inducida por el hambre, y por la angustia de haber sido despedido del trabajo sin razón, y por cualquier otra injusticia que duele de cerca. Lecturas que –la historia universal y nuestra propia historia lo demuestran– encuentran su expresión en la calle. La calle que, pese a la intención oficial de demonizarla, es la voz de los que no tienen voz. Y de los que no son escuchados. Y de los que queremos que, junto a todos los demás, se nos escuche.

La marchas multitudinarias y altamente conmovedoras y comprometidas que ocurrieron este martes en Buenos Aires y en todo el país son una prueba muy clara de lo que digo. Solo leer los carteles que llevaban los estudiantes, la agudeza y la profundidad de lo que expresaban, fue una comprobación nítida de que el conocimiento y la sensibilidad son más valiosos que los insultos. Confieso que pocas veces canté el himno con tanta emoción y sintiéndome tan acompañada como ese día en Plaza de Mayo. Pero no voy a detenerme en esas expresiones ya que no son mi tema hoy.

Mi tema hoy es la voz de los que sí tenemos voz. Los que tuvimos la oportunidad, y tenemos la decisión, de saber leer. Los que creemos que los argumentos y la solidaridad construyen más que los agravios y el odio; los que, al menos a grandes trazos, nos proponemos un país en el que las ideas, los análisis, las discusiones, prevalezcan sobre el vaso de vino arrojado en la cara.

Pienso que, más allá de nuestra tarea específica, o a través de esa tarea, es necesario que demos testimonio de nuestra realidad y de nuestra historia. No solo en relación a nuestra actualidad; también respecto de lo que nos ocurrió en nuestro pasado reciente, ya que, así como se necesitan años de buena alimentación y enseñanza de calidad para crear un lector, inversamente, para producir semianalfabetos entre los sectores más sumergidos y vulnerables se requiere no solo años de pobreza; también muchas veces negligencia en las políticas sociales. En síntesis, el deterioro que vino sufriendo nuestro país sin duda tiene causas diversas pero desembocó unívocamente en la situación actual. Pienso que nos toca a nosotros analizarlo y dar cuenta de todo esto.

En realidad, ese testimonio múltiple ya está empezando a ocurrir. Con lucidez y con pasión se están manifestando expertos de los sectores más diversos. Científicos, politólogos, economistas, universitarios, gente del teatro, del cine, de la literatura, gremialistas, juristas, docentes, trabajadores de diferentes áreas, pequeños empresarios, jubilados, periodistas, están haciendo oír su voz cada vez con más frecuencia y con más claridad. Es el principio de un camino, pienso. Estar bien despiertos y presentes. Porque no hay marcha atrás. Estamos en una situación nueva y tenemos que animarnos a verla, a decidir qué país queremos y a movernos en consecuencia.

Ante todo, ponernos de acuerdo en algo muy básico: quiénes integramos este país. ¿La gente de bien? (escuché más de una vez desde representantes del oficialismo esta expresión poco confiable y me recordó a un humorista excepcional, Landrú, que irónicamente y para aludir a una clase que se consideraba encumbrada, dividía a los argentinos entre los mersas y “la gente como uno”). ¿Es esa “gente de bien” nuestro país o lo integramos todos los que lo habitamos? Porque en este último caso tendremos que admitir que a todos nos corresponden los mismos derechos. Para ser muy básicos: una buena alimentación, una educación de calidad, una salud protegida, acceso a una vida digna. Ahora, no dentro de treinta y cinco años: la vida que se pierde hoy ya no se recupera. Entre tanto podremos protagonizar todos los debates ideológicos que hagan falta. Es necesario que ocurran. Pero pienso que, cuando las papas queman, lo primordial es que encontremos los carriles de coincidir en lo esencial.

El nuestro es un país que vale la pena. Esta Feria que desde hace casi medio siglo se viene llevando a cabo va a constituir mi primer ejemplo. Les cuento que, salvo una vez en que estaba de viaje, vine todos los años. Y que siempre la sentí como un espacio singular. No solo por el objeto impar que la convoca, también por la gente que la recorre. Y atención, porque a partir de acá, sin desentenderme del panorama sombrío que emergió hasta ahora, voy a mostrar mi hilacha optimista. Estuve en algunas Ferias de otros países, tan importantes o más que la nuestra. Vi libros de todas las editoriales, asistí a eventos, conocí celebridades. Pero casi no vi gente. Y en esta Feria nuestra, desde su primera emisión y aun en circunstancias históricas muy difíciles, el público viene, recorre los stands, busca o encuentra determinado libro, compra lo que puede, asiste a los actos culturales, habla con algún escritor, se encuentra con un amigo que hace tiempo no veía. Siente que este es un lugar que le pertenece.

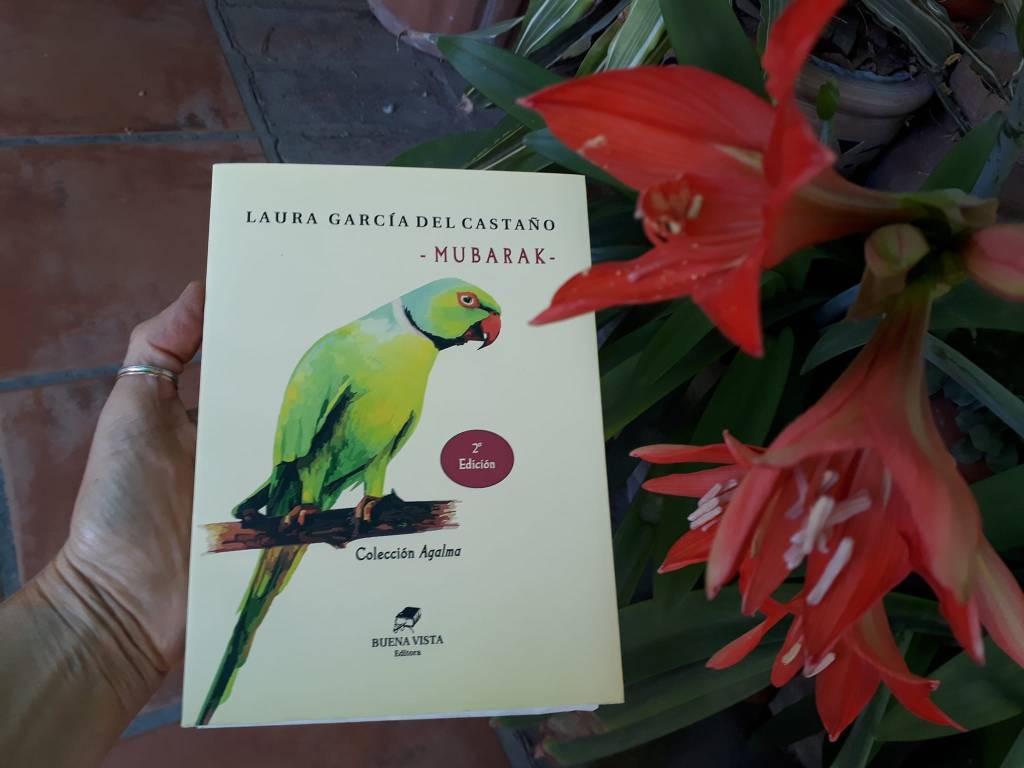

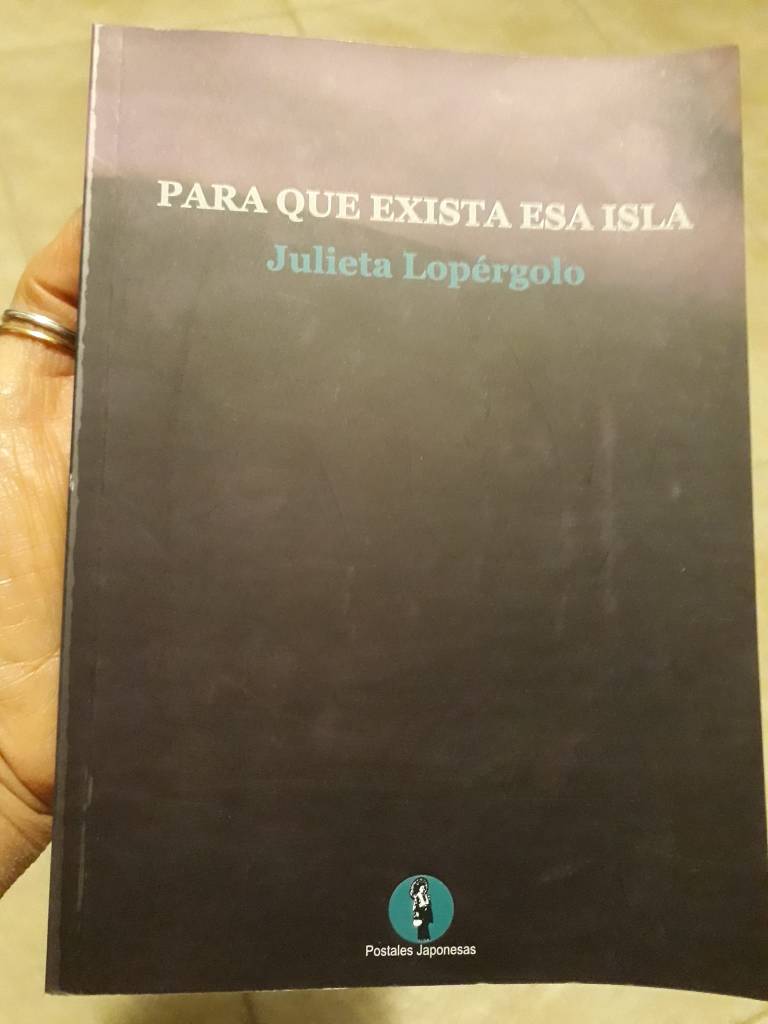

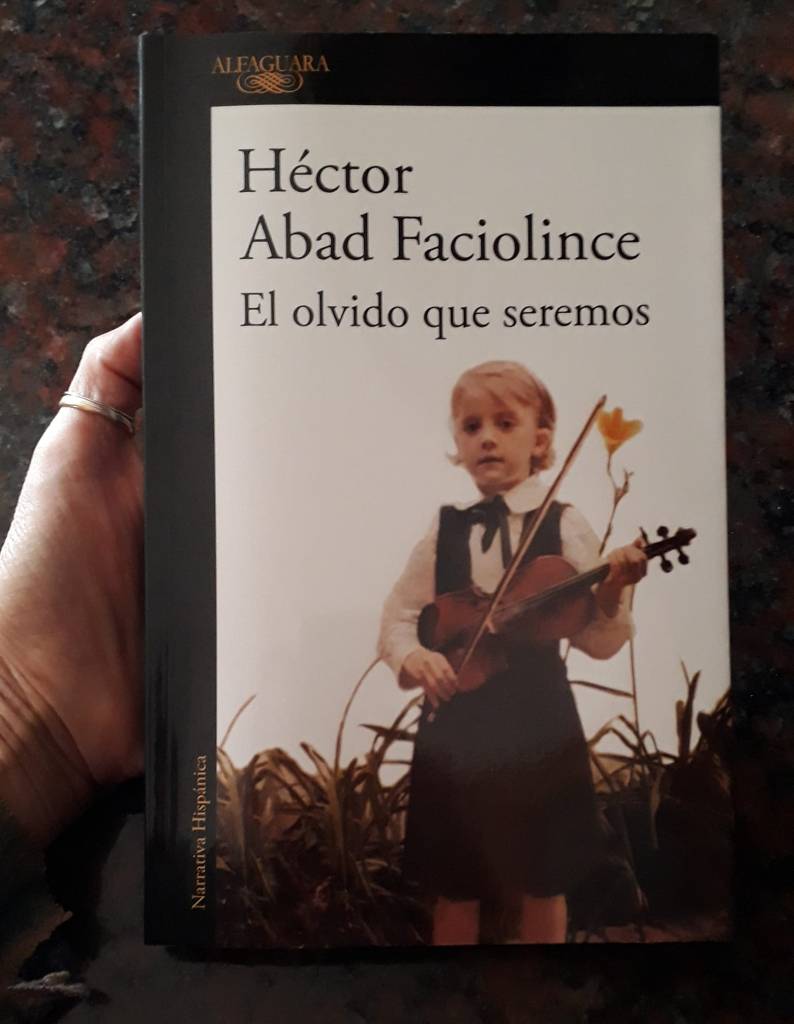

En nuestro país, en suma, el libro importa. Y ese es un dato nada desdeñable acerca de cómo somos. O de cuáles son nuestras posibilidades. Y no es el único dato. El movimiento teatral argentino es excepcional, nuestro cine es valorado acá y en el exterior, nuestros científicos son requeridos y admirados en todo el mundo, hay una literatura notable y, doy fe, siguen apareciendo año tras año nuevos y valiosos escritores, nuestros humoristas son de primer nivel, tenemos músicos y letristas admirables, numerosas editoriales y revistas independientes que se hacen a pulmón, y que, en las buenas y en las malas, publican un material de primer nivel. Pero no solo eso: es notable el sentido del humor popular, que se puede palpar en cualquier calle o en cualquier colectivo, y que muchas veces nos salva de la desesperación; milagrosamente persiste el hábito de encontrarnos en un café solo para conversar, seguimos manejándonos para arreglar lo que haga falta con un alambrecito.

Y todo eso también es cultura, nuestra cultura, la que tenemos que preservar. No se asusten: no tengo la intención de idealizarnos: no es mi costumbre. Unos cuantos y bien bravos defectos debemos tener para que estemos como estamos. Pero contamos con un hermoso capital humano –esto y no otra cosa, según lo entiendo, es el capital humano—, un capital valioso para empezar a soñar con el país que queremos. No vamos a permitir que ese capital sea arrasado. Al contrario; tenemos que luchar para que se multiplique. Una buena alimentación y una buena educación, para todos, es la base (y no crean que es traída de los pelos una referencia a la alimentación cuando se habla de cultura; sin una buena nutrición en la infancia, no hay posibilidad de aprendizaje, no hay para nuestro futuro cultura posible). A partir de esa base imprescindible se abren los caminos. Seguramente estos libros que nos están rodeando, con sus diversos puntos de vista, con sus innumerables visiones de la realidad, tendrán algo que indicarnos.

Ahora, para terminar como corresponde estas palabras (por algo soy cuentista) brindo porque, en un futuro muy cercano, nuestra amada Universidad Pública esté funcionando a pleno y cada vez con más estudiantes, porque nuestras instituciones y medios culturales puedan trabajar por entero y con todo su personal para el desarrollo y la difusión de nuestra cultura; porque siga existiendo a través de los años, cada vez más pujante y más popular, esta Feria del Libro, y porque haya muchas otras Ferias del Libro a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Cada vez con más concurrencia, cada vez con más creatividad, cada vez con más lectores.

Buenos Aires, 25 de abril de 2024

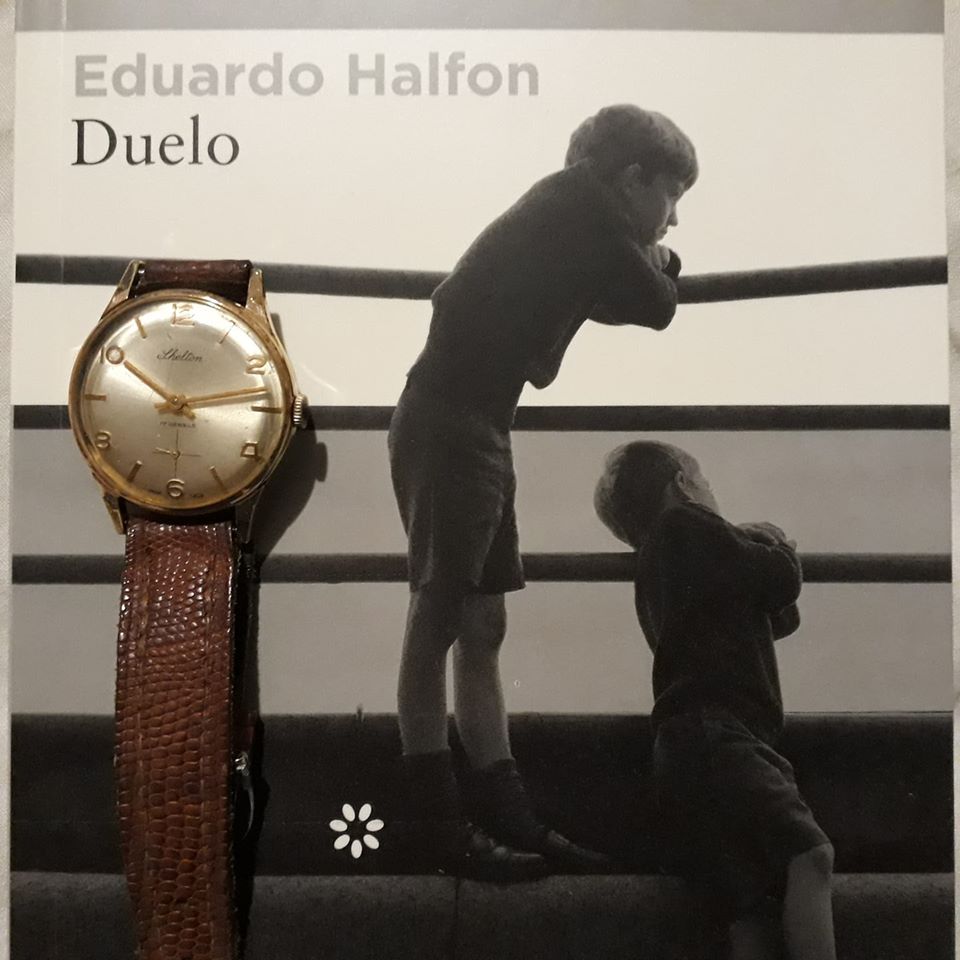

[ Mi opinión personal es que este discurso junto con la carta abierta de Rodolfo Walsh a la junta militar son dos textos fundacionales y fundamentales para pensar y pensarnos no solamente como argentinos sino como seres humanos. Gracias siempre, querida Lilina Heker por tu lucidez para poner en palabras y cuerpo lo que sentimos y representarnos. Gracias siempre! ]

.

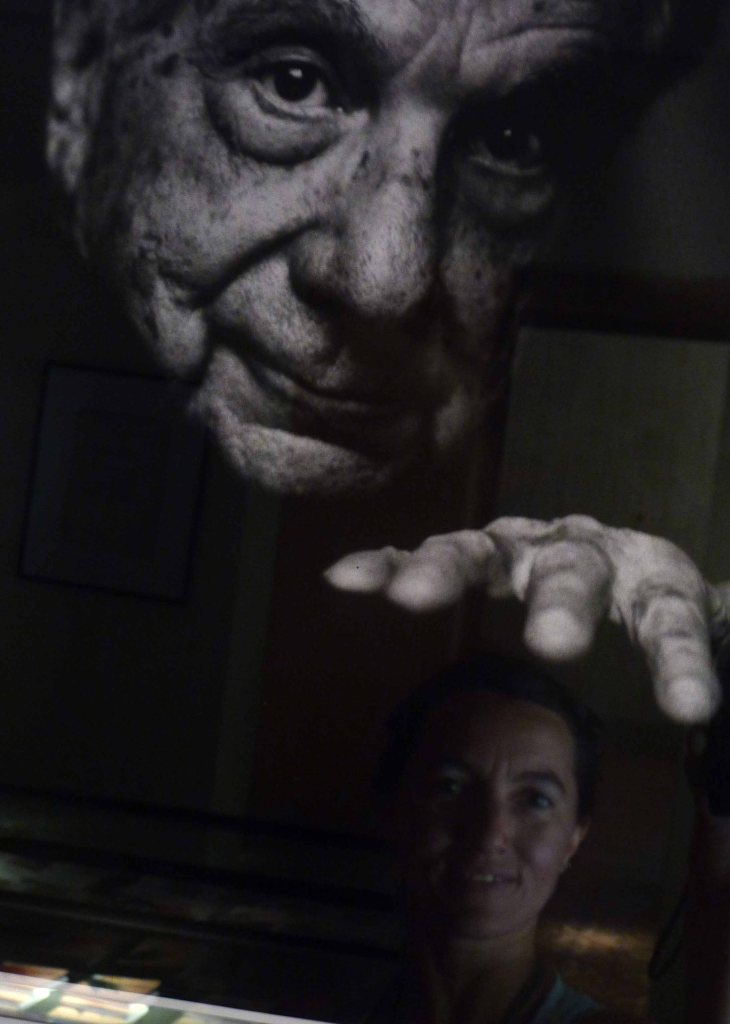

Fotos:

https://www.pagina12.com.ar/731523-liliana-heker-quieren-borrar-del-mapa-la-cultura-y-la-cienci

https://www.clarin.com/cultura/dijo-liliana-heker-apertura-feria-libro_0_BK4986JKXe.html

.

Se la puede escuchar –cosa que te recomiendo fervorosamente- aquí:

.

.

.

.